スマートフォンやタブレットの高性能化が進む昨今ですが、あらゆる用途に対応できるメインマシンといえば、今もやはりパソコンが定番です。

一般的なデスクトップPCやノートパソコンのほか、近年はハイスペックなゲーミングPCも家電量販店で見かける機会が増えました。そんななか、新たな勢力が注目を集めつつあることはご存知でしょうか。

それが、「ミニPC」あるいは「超コンパクトPC(超小型PC)」と呼ばれるカテゴリーの製品です。

製品としては以前から存在していたものの、目立つ機会は意外と少なかった「ミニPC」のカテゴリーですが、なぜ今注目を集めているのでしょうか。そしてミニPCにはどのような特徴があるのでしょうか。本記事では、その疑問にお答えします。

目次

ミニPC(超コンパクトPC)とは

「ミニPC」あるいは「超コンパクトPC」とは、その名の通り、非常に小さな筐体(ケース)にパソコンとしての機能を詰め込んだ、デスクトップパソコンの一種です。

「コンパクト」という特徴を聞くとノートPCをイメージしますが、ミニPCは「デスクトップPC」の一種。別途ディスプレイと接続して使用します。サイズはメーカーやモデルによってさまざまですが、多くはCDケース数枚分、あるいは弁当箱程度の大きさ。中には、手のひらに収まるようなモデルも存在します。

具体的な製品としては、普段からAppleのデバイスを使っている人なら、「Mac mini」は聞いたことがあるかもしれません。ほかにも、ASUS、HP、DELL、Lenovoといった大手メーカーはもちろん、新興メーカーからも多様なミニPCがリリースされています。

ミニPCの特徴は、何と言ってもその小ささ!ポテンシャルも◎

ミニPCの特徴は、ずばりその小ささです。

前述のように手のひらサイズの製品もあるため、デスク上のスペースをほとんど取りません。さらに、モニターの背面に取り付けられるVESA規格に対応したモデルなら、まるでPC本体が存在しないかのようなスッキリとした環境を実現できます。

また、モニターやキーボード、マウスなどが一体化しているノートPCとの違いとして、それらを自由に選べる点もミニPCの特徴です。ただし、内部のパーツ交換に関しては、タワー型のデスクトップPCほどの拡張性と自由度の高さはありません。

小さいけれど高性能?ミニPCの性能について

ここで気になってくるのが、性能面です。「小さいなら、性能も低いのでは?」というイメージがあってもおかしくはありません。実際、製品カテゴリーとしての「ミニPC」は、かつては性能面で妥協が必要な場面も多く、それゆえに中途半端な立ち位置にありました。

しかし、CPUの性能向上と省電力化、そして高速なSSDの普及により、状況は一変しました。現在、ミドルレンジ以上のミニPCは、以下のような日常的なタスクであれば、ストレスなく快適にこなせる性能を持っています。

- 一般的な事務作業(文書作成、表計算、プレゼン資料作成など)

- Webブラウジング(多数のタブを開きながらの閲覧も可能)

- 動画視聴(4K解像度も含む)

- 簡単な写真編集やイラスト作成

さらに、モデルによっては、より負荷の高いプログラミングや、ある程度の動画編集作業にも対応可能。今やメインマシンとしても十分に活躍できる実力を持つモデルが数多く登場しているのが、この「ミニPC」という製品カテゴリーなのです。

ミニPCを選ぶメリットと、選ぶ際の注意点

では、ノートPCではなく、一般的なデスクトップPCでもなく、あえて「ミニPC」を選ぶメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。また、選ぶ際に注意するべきポイントはあるのでしょうか。順を追って見ていきましょう。

メリット①「省スペース性と、場合によっては持ち運びも可能な小ささ」

繰り返しの説明になりますが、その驚異的な省スペース性はミニPCの大きな魅力です。デスク上が広々と使えるのはもちろん、配線もシンプルにまとめやすい。VESAマウントを使えば、モニターと本体が一体となった一体型PCのように設置することも可能です。

さすがにノートPCのように「出先のカフェで開いて作業する」という使い方はできませんが、手軽に持ち運べる点もミニPCの強みです。デスクトップPC本体を丸ごと持ち運べるため、移動先にディスプレイ環境があれば自宅と職場の両方で同じマシンを使えますし、帰省時に持って行くことも可能です。

メリット②「必要最低限以上のパフォーマンスを発揮できる」

前述の通り、ミニPCの最新モデルは非常に高性能。一般的な用途であれば、大型のデスクトップPCやノートPCと比較しても遜色のないパフォーマンスを発揮します。自分の用途に合ったスペックを選べば、メインマシンとして十分に活躍してくれることでしょう。

メリット③「静音性と省電力性」

電子機器としてコンパクトなため、大型のデスクトップPCと比べて消費電力が少ないのもミニPCの特徴のひとつ。発熱も抑えられているモデルが多く、冷却ファンの回転音も静かな傾向にあります。

静かな作業環境を求める人や、電気代を少しでも節約したい人にとって、これは嬉しいポイントでしょう。とはいえ、小さいながらデスクトップPCであるため、高性能モデルで作業中に高負荷がかかった結果、ファンが強く回るようなことはあります。

注意点①「拡張性に限界がある」

ミニPCを選ぶ際の注意点としては、先ほども軽く触れましたが、拡張性に限界があることです。

タワー型デスクトップPCの場合、後から高性能なグラフィックボードを追加したり複数のストレージを増設したりと、知識さえあれば内部パーツを交換・増設することができます。

しかし、ミニPCではそれができません。メモリやSSDの換装・増設に対応しているモデルも多いですが、それ以上の拡張性は期待できません。ですので、購入の段階で将来の用途も見据えつつ、ある程度の余裕を持ったスペックを選ぶようにしましょう。

注意点②「性能面にも限界はある」

本記事の前半で、ミニPCについて「以前と比べれば十分な性能を持っている」「日常的なタスクであれば快適にこなせる」と説明しましたが、それでも限界はあります。

特にグラフィック面に関しては、ハイスペックなデスクトップPCには及びません。一般的な用途や動画視聴については問題ありませんが、本格的な3Dゲームや高度な動画編集には向きません。性能を重視してPCを選ぶ場合は、この点を踏まえてご検討ください。

ミニPCを選ぶときのポイント

ミニPCを選ぶ際のポイントですが、「PCを選ぶ時のチェックポイント」として一般的に言われていることをおさえておけば、大きな問題はありません。具体的には、マシンスペックを左右するCPUとメモリ、データを保存するストレージ容量などですね。

特に「ミニPCを選ぶ場合に意識しておきたいポイント」というのはありませんが、強いて挙げるなら、インターフェースの種類と数は事前に確認しておきたいところです。接続する周辺機器に対応したインターフェースが搭載されているか、USBポートの数なども含めてチェックしておきましょう。

10ギガ時代において選択肢に入ってくるか

CPU性能の向上やSSDの普及によって、PC市場においても徐々に存在感を発揮しつつあるミニPCですが、もうひとつ無視できない要因があります。

それが、昨今多くの通信事業者が提供を始めている、「最大10Gbps」の通信速度を謳う光回線サービス、いわゆる10ギガ回線です。超高速通信を売りにするサービスであり、大容量のファイルダウンロードや高画質な動画ストリーミング、オンラインゲームなど、あらゆる場面でその恩恵を受けられます。

ただし、この10Gbpsの速度を最大限に活かすには、ルーターやケーブルだけでなく、接続するパソコン側のLANポートも10Gbpsに対応している必要があります。このLANポートはまだ普及途上なのですが、ミニPCのモデルの中には、この有線LANポートをすでに搭載している製品も登場しているのです。

ある程度のマシンスペックを持っていて、次世代の超高速通信のためのLANポートも搭載している。そんなミニPCは、10Gbps通信のポテンシャルを十分に引き出すことのできる選択肢としても、PC市場で存在感を発揮していくようになるのかもしれません。

\ ご自宅での安定したWi-Fi環境に /

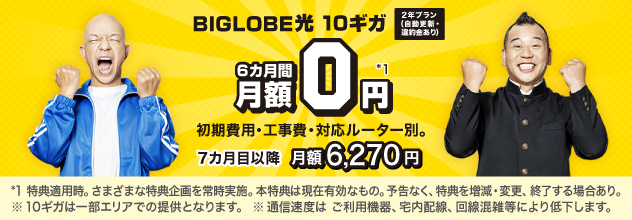

ご自宅でのWi-Fi環境導入にはIPv6接続(IPoE方式)*1で最大10Gbps*2の「BIGLOBE光」がオススメです。工事費実質無料、おトクな特典もご用意しています。

*1 IPv6に対応していないサービス/サイトはIPv4接続となります。

*2 最大通信速度は光回線タイプによって異なります。最大通信速度はお客さまのご利用機器、宅内配線、回線の混雑状況などにより低下します。

けいろー

けいろー